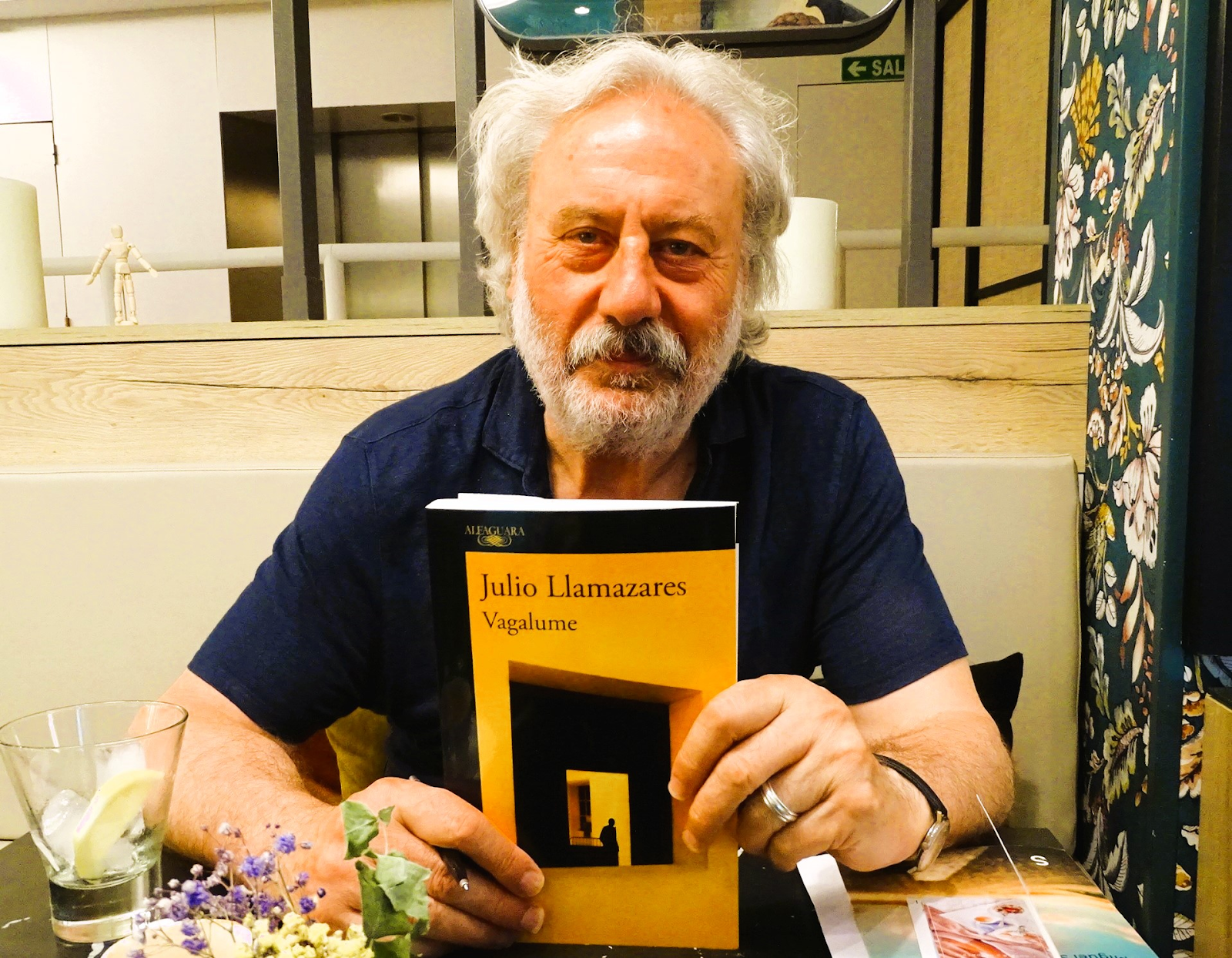

Julio Llamazares

Por Ángel E. Lejarriaga

Julio Llamazares (1955). Con esta novela aparecida en 2023 la obra del leonés se va extendiendo por los diversos géneros literarios en los que se expresa: 7 guiones cinematográficos, 8 libros de viajes, 3 de artículos periodísticos, dos poemarios y 12 de narrativa, entre relatos y novelas. En total 32 obras publicadas.

Vagalume (2023) me ha recordado a algunas de las obras de Paul Auster, quizá porque esta novela se refiere a un escritor que escribe de otro escritor, ya muerto, que a su vez es hijo de un escritor. Los tres comparten un espacio común: la escritura como motivo existencial.

La trama se centra en la muerte de un periodista, que fue director de un periódico, Manolo. Un escritor reconocido, Cesar, que fue apadrinado por el primero cuanto entró nada más acabar la carrera en el periódico, acude a su funeral. La amistad entre Cesar y Manolo fue profunda y duradera, a pesar de que una vez que Cesar se fue de la ciudad a trabajar a otro lugar, los dos amigos se vieron menos. Transcurrido el sepelio una mujer desconocida le hace llegar a Cesar un libro, la primera novela que escribió Manolo, que fue premiada y prohibida por la censura, sin que llegara a los escaparates de una librería, fue destruida. Se suponía que no se había conservado copia alguna. La aparición de la novela y el anonimato de la persona donante generan una incógnita que Cesar va a intentar resolver. De este modo, sigue los pasos de su amigo muerto por la ciudad que amó, que ahora le resulta muy diferente.

La novela tiene muchas reflexiones, una sobre el hecho mismo de la escritura. Preguntas como ¿para qué escribir? o ¿para quién se escribe? se exponen con un acento inquisitivo que el autor responde desde su personaje, Cesar y Manolo, su amigo, y el padre de su amigo, que firmaba algunos de sus libros como Vagalume.

«Cuando alguien se despierta en plena noche con la necesidad de plasmar en palabras sobre el papel su sueño; cuando alguien se levanta cada día pensando qué va a escribir porque es lo que ha hecho toda su vida; cuando alguien escribe todos los días porque para él es como respirar… […] Escritor es aquel ―recordé las palabras del propio Manolo Castro un día ya remoto en el periódico― que continuaría escribiendo aunque no publicara. […]―Sin escribir yo sería un desgraciado. […] [escribir] era más que una vocación, era una forma de sobrevivir al tiempo, al vacío sucesivo de los días y a su irreparable pérdida».Los tres escriben para poder seguir viviendo, sólo que Vagalume (luciérnaga en gallego) no pudo publicar con su nombre auténtico, Manolo decidió no publicar quién sabe por qué, ¿por miedo al fracaso? y Cesar sí publica y tiene éxito. La indagación de este último intenta resolver estos interrogantes que tienen tantas respuestas como personas que escriben las quieran dar. En este recorrido, la novela se convierte en una investigación, en una intriga. Este secretismo de algunos escritores que por propia voluntad no desean publicar, ni siquiera lo intentan Llamazares lo justifica como: «Todos tenemos una vida pública, una privada y una secreta» y hace una referencia a una definición parecida que en su momento hizo Gabriel García Márquez sobre el tema: «La vida pública es lo que ven los demás; la privada es cómo nos ven los más cercanos; y la secreta, la que no compartimos con nadie». Tanto Llamazares como García Márquez tienen razón, cada individuo tiene su misterio interior y en ocasiones la vida secreta es más relevante que la real e incluso más intensa.

«Manolo se había ido con su secreto como tantas personas en este mundo, supongo».Otra reflexión importante es sobre esos escritores que por ser acusados de rojos por el régimen franquista no pudieron escribir, es decir, publicar sus obras con sus propia identidad y se vieron obligados a utilizar seudónimos para exponer sus obras, aunque estas fueran novelitas del Oeste o policiacas: Marcial Lafuente Estefanía o Eduardo de Guzmán son un buen ejemplo de ello. Vagalume escribió más de mil novelas, del Oeste y policiacas sobre todo, que leyeron cientos de miles de lectores, que cuando vivía en una residencia para ancianos leía una y otra vez.

[Sobre el padre de Manolo] «Luchó con los perdedores y por ello estuvo en la cárcel y no pudo ejercer su profesión cuando salió [maestro]. Así que durante años se ganó la vida escribiendo novelas que firmaba con seudónimos porque no podía hacerlo con su verdadero nombre…»La tercera reflexión es el paso del tiempo, el cambio de todo lo que nos rodea y de nosotras mismas: «A partir de una edad todos somos ya supervivientes». Y es cierto, esperamos el desastre del fin de la existencia en cualquier momento, como si nuestro organismo tuviera fecha de caducidad, que lo tiene, y hubiéramos atravesado dicha fecha de manera azarosa. Pero el mundo que habitamos también cambia: «[…] en aquel viaje la había encontrado cambiada [su ciudad], no tanto de aspecto como de espíritu, perdido aquel carácter antiguo, sustituido ahora por una extraña modernidad que la convertía en un decorado para turistas, su destino inevitable al parecer a falta de otros recursos de los que vivir, cerrada la poca industria que tuvo en tiempos».

Sigue Llamazares con el relato, ahondando en la angustia de lo que se ha ido para no volver: «La juventud, sin embargo, pese a su fugacidad, se fija en nuestro subconsciente con una fuerza que nos sorprende cuando la recuperamos, como a mí me sucedía ahora». Para acabar meditando sobre la soledad a la que en un momento dado se llega sin poder remediarlo: «Pensé en que no había ninguna diferencia entre ellos y las personas que como Manolo o yo convertimos la soledad en un refugio en el que poder vivir nuestros sueños. Como había dicho Santamaría, la soledad no era una maldición, sino un lugar en el que protegerse del mundo cuando no te gusta. Y a la vez un observatorio desde el que interpretarlo».

«PADRE: Cada uno en la vida hace lo que puede. Y lo que le toca hacer…»

«PADRE: Mira, ¿ves esas flores? Así es la vida de hermosa y de breve. Cuando te das cuenta se ha ido».

Otros artículos de este autor en el blog: